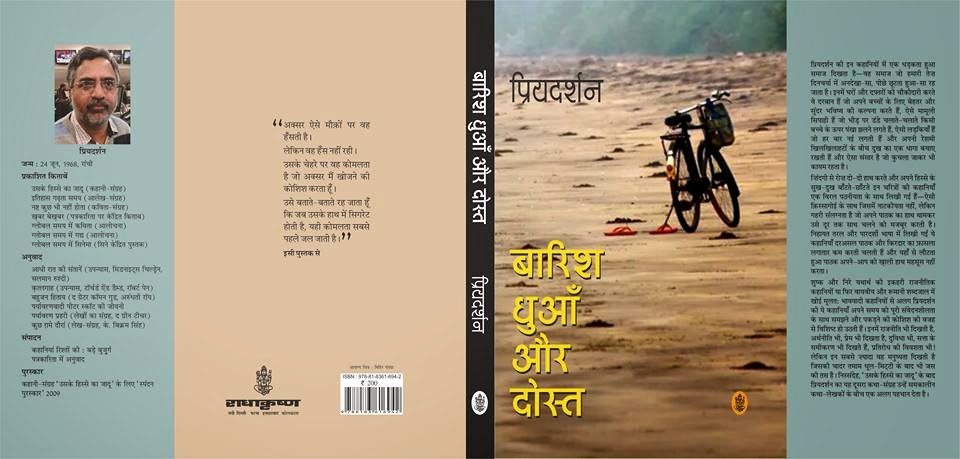

बरसों बाद प्रियदर्शनका दूसरा कहानी संग्रह आया है 'बारिश, धुआँ और दोस्त'. कल उसका लोकार्पण था. उस संग्रह की शीर्षक कहानी. तेज भागती जिंदगी में छोटे छोटे रिश्तों की अहमियत की यह कहानी मन में कहीं ठहर जाती है. पढियेगा और ताकीद कीजियेगा- मॉडरेटर

========================================================

वह कांप रही है। बारिश की बूंदें उसके छोटे से ललाट पर चमक रही हैं।

`सोचा नहीं था कि बारिश इतनी तेज होगी और हवाएं इतनी ठंडी।`

उसकी आवाज़ में बारिश का गीलापन और हवाओं की सिहरन दोनों बोल रहे हैं।

मैं ख़ामोश उसे देख रहा हूं।

वह अपनी कांपती उंगलियां जींस की जेब में डाल रही है। उसने टटोलकर सिगरेट की एक मुड़ी सी पैकेट निकाली है।

सिगरेट भी उसकी उंगलियों में कुछ गीली सिहरती लग रही है।

उसके पतले होंठों के बीच फंसी सिगरेट कसमसाती, इसके पहले लाइटर जल उठा।

फिर धुआं है जो उसके कोमल गीले चेहरे के आसपास फैल गया है।

`आपको मेरा सिगरेट पीना अच्छा नहीं लगता है न। `

उसकी कोमल आवाज़ ने मुझे सहलाया।

यह जाना-पहचाना सवाल है।

जब भी वह सिगरेट निकालती है, यह सवाल ज़रूर पूछती है।

जानते हुए कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा।

लेकिन क्यों पूछती है?

‘मत दो जवाब,’ इस बार कुछ अक़ड के साथ उसने धुआं उड़ाया।

मैं फिर मुस्कुराया।

’आपकी प्रॉब्लम यही है। बोलोगे तो बोलते रहोगे, चुप रहोगे तो बस चुप हो जाओगे।‘

मैंने अपनी प्रॉब्लम बनाए रखी। चुप रहा तो चुप रहा।

वह झटके से उठी, लगभग मेरे मुंह पर धुंआ फेंकती, कुछ इठलाती सी चली गई।

सिगरेट की तीखी गंध और उसके परफ्यूम के भीनेपन ने कुछ वही असर पैदा किया जो उसके पतले होठों पर दबी पतली सी सिगरेट किया करती है।

यह मेरे भीतर एक उलझती हुई गांठ है जो एक कोमल चेहरे और एक तल्ख सिगरेट के बीच तालमेल बनाने की कोशिश में कुछ और उलझ जा रही है।

..............

हमारे बीच 18 साल का फासला है। मैं ४२ का हूं, वह २४ की।

बाकी फासले और बड़े हैं।

फिर भी हम करीब है। क्योंकि इन फासलों का अहसास है।

कौन सी चीज हमें जोड़ती है?

क्या वे किताबें और फिल्में जो हम दोनों को पसंद हैं?

या वे लोग और सहकर्मी जो हम दोनों को नापसंद हैं?

या इस बात से एक तरह की बेपरवाही कि हमें क्या पसंद है और क्या नापसंद है?

आखिर मेरी नापसंद के बावजूद वह सिगरेट पीती है।

फिर पूछती भी है, मुझे अच्छा लगता है या नहीं।

मैं कौन होता हूं टोकने वाला।

टोक कर देखूं?

अगली बार देखता हूं।

...............................

इतना पसीना कभी उसके चेहरे पर नहीं दिखा।

वह थकी हुई है, लेकिन खुश है।

शूट से लौटी है।

’पता है, राहुल गांधी से बात की मैंने?’

‘अच्छा? आज तो जम जाएगी रिपोर्ट।‘

’रिपोर्ट नहीं, कमबख्त कैमरामैन पीछे रह गया था।

मैं घेरा तोड़कर पहुंच गई थी उसके पास।‘

‘क्या कहा राहुल ने?’

’कहा कि तुम तो जर्नलिस्ट लगती ही नहीं हो।‘

’वाह, क्या कंप्लीमेंट है! और क्या खुशी है।‘

मैं हंस रहा हूं।

उसे फर्क नहीं पड़ता।

फिर उसके हाथ जींस की जेब टटोल रहे हैं।

फिर एक सिगरेट उसके हाथ में है।

और जलने से पहले धुआं मेरा चेहरा हो गया है।

उसे अहसास है।

वह फिर पूछेगी- उसने पूछ लिया।

’आपको अच्छा नहीं लगता ना?’

’क्या?’ मैं जान बूझ कर समझने से बचने की कोशिश में हूं।

‘मेरा सिगरेट पीना।‘ वह बचने की कोशिश में नहीं है।

‘मैं बोलूं, फेंक दो तो फेंक दोगी?’ मेरे सवाल में चुनौती है।

’हां’, उसके जवाब में संजीदगी है।

‘फेंक दो।‘ मेरी आवाज़ में धृष्टता है।

उसने सिगरेट फेंक दी हैं।

मैं अपनी ही निगाह में कुछ छोटा हो गया हूं।

अक्सर ऐसे मौकों पर वह हंसती है।

लेकिन वह हंस नहीं रही।

उसके चेहरे पर वह कोमलता है जो अक्सर मैं खोजने की कोशिश करता हूं।

उसे बताते-बताते रह जाता हूं कि जब उसके हाथ में सिगरेट होती है, यही कोमलता सबसे पहले जल जाती है।

लेकिन यह कोमलता अभी मुझे खुश नहीं कर रही।

अपना छोटापन मुझे खल रहा है।

’दूसरी सुलगा लो।‘

’वाह, मेरे ढाई रुपये बरबाद कराकर बोल रहे हैं, दूसरी सुलगा लो। फिर मना क्यों किया था?’

’तुम मान क्यों गई?’

वह हंसने लगी। जवाब स्थगित है।

मैं चाहता हूं, वह कोई उलाहना दे।

कहे कि मैं पुराने ढंग से सोचता हूं।

लेकिन वह चुप है।

हम दोनों चुप्पी का खेल खूब समझते हैं।

चुप्पी जैसे हम दोनों की तीसरी दोस्त है।

उसकी उम्र क्या है, नहीं मालूम।

कभी वह ४२ की हो जाती है, कभी २४ की।

लेकिन वह फासला बनाती नहीं मिटाती है।

हमारे बीच चुप्पी नहीं होती तो क्या होता?

शब्द होते।

वे दूरी बढ़ाते या घटाते?

वह जा चुकी है। उसके पास ऐसे सवालों से जूझने की फुरसत नहीं।

..........................

वह एक अच्छे वाक्य की तलाश में है।

इतनी संजीदा जैसे बरसों से तप में डूबी हो।

उसे एक कहानी हाथ लगी है।

’कहानी क्या होती है?’

एक बार उसने पूछा था।

‘वह चीज, जिसके आईने में हम ज़िंदगी को नए सिरे से पहचानते हैं।‘

सवाल खत्म नहीं हुआ था।

’कहानी कहां से मिलती है?’

’जिंदगी को क़रीब से देखने से, रुक कर, ठहर कर।‘

लगता है, वह जिंदगी को बेहद करीब से देख कर आई है।

उसके चेहरे पर जर्द-जर्द सच्चाई है।

उसकी कांपती उंगलियां स्क्रीन पर एक शब्द लिखती और मिटाती हैं।

मैं पीछे खड़ा हूं।

’कहां से शुरू करूं?’ सवाल में कुछ बेचारगी है, कुछ मायूसी।

’क्या हुआ?’

‘मां-बेटे का मामला है। बेटा दो साल से पिता के पास रहा। अब ग्यारह बरस का है। मां अदालतों के चक्कर काटती रही। अब सुप्रीम कोर्ट ने बेटे को मां के पास जाने का आदेश दिया है।‘

’सही फैसला है।‘

’पता नहीं।‘ उसकी आवाज़ में मायूसी है।

‘क्यों? महिलाओं के हक की तो बात सबसे ज्यादा उठाती हो तुम?’

यह ताना सुनने की फुरसत उसे नहीं है।

वह कहानी खोज रही थी।

जो कहानी मिली है, उसने बताया है, जीवन सरलीकृत रिश्तों से नहीं बनता।

‘यह इतना आसान नहीं है। मां जब बेटे को अदालत से ले जा रही थी, लग रहा था, जबरदस्ती ले जा रही है। बच्चे को जैसे एक अनजानी औरत खींच कर ले जा रही हो।‘

‘मां को विलेन बनाओगी?’

‘नहीं, मां भी अपनी जगह ठीक है, उसे अपना बच्चा चाहिए। वह उस बच्चे से प्यार करती है।‘

‘फिर गलत कौन है?’

‘आपने कहा था ना एक दिन, ’गलत यह समय है, जिसमें हम और तुम जी रहे हैं?’

’तुम यहीं से शुरू करो। कैसे वक्त ने मां और बेटे को अजनबी बना डाला है।‘

’ठीक है’, वह अनमनी है।

जब कहानी मिली तो ऐसी मिली, जिससे आंख मिलाने से वह बच रही है।

उसकी आंखों में अटके हुए हैं दो बड़े-बड़े आंसू।

उसे कोई न देखे।

मैं दूर चला जाता हूं।

..............................

बाहर धारासार बारिश हो रही है।

आसमान में जैसे काले हाथी दौड़ रहे हैं।

एक छोर से दूसरे छोर तक कड़कती बिजलियों के पीछे।

धरती से आकाश तक मोटी-मोटी बूंदों की एक तूफानी झालर टंगी हुई है।

यह झालर कभी-कभी हमारे चेहरों तक चली आती है

हमारी उंगलियां कभी-कभी उस झालर को छू लेती है।

हमारी निगाह आसमान पर है।

खिड़की से दिखते छोटे से आसमान पर।

’जानती हो, जब अचानक इस तरह मौसम खराब होता है तो मुझे लगता है, किसी के घर कोई बडा़ दुख घटा है। ‘

अरे आप तो बड़े ‘रैशनलिस्ट’ हैं? ऐसी बातों पर कब से भरोसा करने लगे।‘

’भरोसा नहीं करता। बस सोचता हूं। शायद मेरी कई तकलीफों की याद जुड़ी है ऐसी घनघोर बारिश से। ‘

’पता है, जब शाम को धूल का अंधड़ होता है तो मुझे क्या लगता है?’

अरे, तुम भी इस तरह प्रतीकों में सोचती हो?

मेरे सवाल का जवाब देना उसकी आदत नहीं है। बस वह अपनी बात कह देती है।

’ऐसे मौसम में लगता है, जैसे किसी ने किसी को धोखा दिया हो।‘

’अच्छा? क्यों लगता है ऐसा?’

’इतना ही नहीं, पता है अचानक मुझे लगता है, मैं बहुत कमीनी हूं। किसी को धोखा दे सकती हूं। ‘

मैं उसका चेहरा देख रहा हूं।

एक मासूम गोल चेहरा।

हंसती हुई आंखें भी मासूम।

न जाने एक हूक सी मेरे भीतर उठती है।

क्या ये काले काले हाथी, ये बूंदों की झालर, ये सिहरती हवा

फिर मेरे लिए अपनी पोटली में कोई दुख छुपा कर लाए हैं?

लेकिन कैसा दुख? किस बात का?

ये लड़की मुझसे छल करेगी? कैसा छल?

मेरा तो इससे कोई वास्ता भी नहीं।

........................

वह जोर से हंस रही है- लगभग बेकाबू।

अपने-आप से बेपरवाह ऐसी हंसी अच्छी भी लगती है, हैरान भी करती है।

’एक जोक सुनाऊं?’

‘जोक? सुनाओ?’

’एक मंदिर था, वहां जाने वाले की नीयत अगर ख़राब हो तो वह गायब हो जाता था। शाहरुख ख़ान गया, गायब हो गया, सलमान खान गया, गायब हो गया। इसके बाद बिपाशा बसु गई। इस बार पता है, क्या हुआ? भगवान गायब हो गए।‘

इस बार साझा हंसी है।

‘ऐसे वाहियात चुटकुले कहां से लेकर आती हो?’

’रोहित सुनाता है, उसने और भी वाहियात चुटकुले सुनाए हैं। आपको नहीं सुना सकती।’

मेरी हंसी में एक ग्रहण सा लग गया है। एक काली छाया। रोहित से इतनी घनिष्ठता का मतलब क्या है?

लेकिन मैं कौन होता हूं टोकने वाला।

मैं अपनी मेज का सामान सहेजने लगता हूं।

उसकी भी हंसी रुक गई है।

वह चुप है।

मुझे देख रही है।

यह वह चुप्पी नहीं है जो हमारी तीसरी सहेली है।

यह दुविधा से भरी चुप्पी है।

उसे अहसास है, चुटकुले की हंसी भाप बनकर उड़ गई है।

हमारे और उसके बीच रोहित के जिक्र की राख बैठी हुई है।

वह इस राख में और राख मिलाने जा रही है।

फिर से उसके हाथ में सिगरेट है। दूसरा हाथ लाइटर टटोल रहा है।

इस बार उसने नहीं पूछा है, मुझे उसका सिगरेट पीना अच्छा लगता है या नहीं।

............................

क्यों पूछूं मैं।

मन ख़राब हो गया।

इतने सीनियर हैं, इतनी किताबें पढ़ी हैं।

इतना कुछ जानते हैं,

इतनी छोटी सी बात नहीं समझते?

लेकिन ऐसा क्यों है?

किस बात से नाराज हुए वो?

क्या चुटकुला शरीफ लोगों का नहीं था?

या उन्हें ये पसंद नहीं आया कि रोहित ने मुझे ये चुटकुला सुनाया।

क्यों नहीं सुना सकता?

मैं २४ साल की हूं।

जानती हूं कि मुझे क्या सुनना और नहीं सुनना चाहिए?

ये भी तय कर सकती हूं कि कौन मुझसे किस तरह की बात करे।

और रोहित पहले भी तो इस तरह की बात करता रहा है।

रोहित का खयाल बरबस मुस्कुराहट ला देता है।

है मजेदार। एक से एक किस्से सुना सकता है।

ऐसे किस्से तो मैं सर को भी नहीं सुना सकती।

जब वो सुनेंगे तो मुझसे तो बात ही छोड देंगे।

छोड़ो जाने दो।

रोहित का ख़याल दिल खुश कर देता है

मेरे भीतर गुस्सा भाप बनकर उड़ने लगता है

वैसे सर ने भी ऐसा कुछ कहा तो नहीं ही

बस कुछ उदास हो गए होंगे

कि रोहित भी मेरा घनिष्ठ है

इतनी जलन तो सबमें होती है।

जाने दो।

वैसे सर भी अच्छे हैं

सीनियर हैं, लेकिन दोस्त की तरह पेश आते हैं।

कल वादा किया है क़ॉफी पिलाएंगे

कॉफी का नहीं, उनके लगातार बोलते रहने का सुख है।

उनको सुनना अच्छा लगता है

कल फिर उनके सामने सिगरेट सुलगाऊंगी।

लेकिन पूछ लूंगी

इतने भर से खुश हो जाएंगे।

कितनी चालाक हूं मैं?

...............

रात है, बाहर चमकती हुई रोशनियां हैं, कार के भीतर जगजीत सिंह की ग़ज़ल है।

’शीशे चढ़ा दो कार एक कमरे जैसी हो जाती है। मस्ती में गप करो, गाना सुनो।‘

’ये गाना नहीं ग़ज़ल है।‘

‘जो गाया जाए, वो गाना है। ग़ज़ल क्या होती है?’

’तुम्हारी समझ में नहीं आएगा।‘

ऐसे तानों की उसे आदत पड़ चुकी है।

वह खिड़की के बाहर देख रही है।

हम दफ़्तर से घर लौट रहे हैं।

’पता है, आज वो स्टोरी हेडलाइन बनी।‘

’कौन सी?’

’वही मां बेटे वाली। ११ साल के बच्चे से नौ साल बाद मिली मां। आपने बहुत अच्छी शुरुआत करा दी थी।‘

’स्टोरी भी धांसू थी।‘

’लेकिन..’, वह फिर अनमनी है।

’क्या हुआ?’

’हम इतनी खबरें क्यों दिखाते हैं? क्या फायदा होता है इससे?’

’मतलब?’

’किसी दूसरे की ज़िंदगी में झांकना, पूछना, रिश्ता तोड़ते या जोड़ते हुए कैसा लग रहा है? कभी कभी मुझे रोने का मन करता है?’

’तुम्हें? तुम तो बस रुलाने की एक्सपर्ट हो?’

लेकिन मेरी बात उसने सुनी नहीं है।

’याद है, एक बार आपने मुंबई ब्लास्ट पर एक स्टोरी एडिट करने दी थी। वक्त पर नहीं हुई तो बहुत डांटा था?’

मुझे याद है। मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले में घायल एक बच्चे की कहानी थी। हमने प्रोमो चलाया था, कि छह बजे दिखाएंगे। वह समय पर दे नहीं पाई थी।

‘पता है, मैं क्यों नहीं दे पाई थी?

उस पांव कटे बच्चे की आंखें देखकर मैं रोने लगी थी। एडिट वे से भागकर चाय पीने के बहाने नीचे चली गई थी।‘

’बताया क्यों नहीं था?’

’क्यों बताती?’

‘लेकिन पत्रकार को क्रूर होना पड़ता है। डॉक्टर की तरह। रोएगा तो काम कैसे करेगा?’

’मुझे न पत्रकार होना है न डॉक्टर।‘

’तो फिर आई क्यों इस फील्ड में?’

’बस रोने के लिए। पता है, इस मां-बेटे ने भी मुझे बहुत रुलाया। जब भी अपनी अनजान सी मां का हाथ थामे बच्चे को उसके साथ घिसटते देखती तो रोने लगती. बड़ी मुश्किल से एडिट किया।‘

मैं उसे देख रहा हूं।

यह लड़की हर बार जैसे कुछ नई हो जाती है।

इसे तो मैंने पहले नहीं देखा है।

एक बिंदास सी लड़की जो अपने ऐंडवेंचरस मूड की वजह से टीवी में चली आई।

बड़े घर की है, नई उम्र की है, दोस्तों के बीच खिलखिलाती है।

कुछ अंग्रेजी उपन्यास पढ़ लेती है और मेरे पास अपनी स्टोरी चेक कराने चली आती है।

खुद को मेरा दोस्त बताती है

और हंसती है, सबसे बूढ़े दोस्त हो आप मेरे।

यह रोती भी है? तस्वीरों में दिखता दुख इसे इतना छूता है?

गाड़ी रेडलाइट पर है। दोपहर होती तो तिल धरने की जगह न होती। रात है, इसलिए कम गाड़ियां हैं।

वह बाहर देख रही है।

’शीशा गिराइए, शीशा गिराइए’, जल्दी से उसने बटन दबाया है।

बाहर की उमस भरी हवा का झोंका भीतर आता है।

’क्या हुआ?’

मेरे सवाल का जवाब देने की जगह वह दूर एक बच्चे को पुकार रही है।

एक नौ-दस साल के बच्चे को। वह ट्रैफिक सिगनल पर गजरे बेच रहा है।‘

’तुम गजरा खरीदोगी?’ मैं हैरान हूं।

‘वह मेरा दोस्त है।‘

’तुम्हारा दोस्त?’ मुझे पता है, यह लड़का रोज यहां गजरा बेचता है।

यह दोस्त अब शीशे के पास खड़ा है।

‘सुनो, तुम कल मेरे लिए गुलाब के फूल क्यों नहीं लाए थे?’

’मैं आपके घर गया था। आप थी कहां?’ लड़के का जवाब है।‘

’अरे हां, मैं सुबह निकल गई थी। तुम्हारे घर पानी आया?’ वह फिर पूछ रही है।

‘हां, अब आ रहा है।‘

सिगनल रेड हो गया है। मैं असमंजस में हूं।

‘कल सुबह ज़रूर ले आना फूल। फिर बात करेंगे।‘ उसने शीशा चढा दिया, मैंने गाड़ी बढ़ा दी।

उसका दुख छू-मंतर हो चुका है। चेहरे पर बिल्कुल बच्चों वाली हंसी है।

’जानते हैं, आप मेरे सबसे बडे दोस्त। ये मेरा सबसे छोटा दोस्त। रोज़ हमारी बात होती है?

मैं अवाक हूं। पहले रोहित, और अब ये बच्चा। न जाने कैसी है ये लडकी।

और न जाने कैसा हूं मैं।

मैं ४२ का। वह २४ की।

कभी-कभी लगता है, वह ४२ की है, मैं २४ का हूं।

क्या हुआ जो मैंने इतनी ज्यादा किताबें पढ़ी हैं।

क्या हुआ जो उसने कम दुनिया देखी है।

गाड़ी उसके घर के सामने खड़ी है। वह चाबियां झुलाती हुई उतर रही है।

उसने हाथ हिलाया है। अब सीढ़ियां चढ़ रही है, 'कल मिलती हूं'।

मैंने गाड़ी बढ़ा दी है।

देखें, कल कौन सी लड़की मिलती है।